Historia del cine

El cine en la era de los dictadores (I)

Cine / 29 septiembre, 2018 / Guillermo Zapiola

La consolidación de varios regímenes autoritarios en la Europa de los años treinta afectó, inevitablemente, los contenidos y las calidades del cine que se producía. Los casos de Alemania, Italia y la Unión Soviética pueden ser los más notorios.

Los años veinte fueron los de la culminación del cine mudo, y en algunos casos por lo menos (Alemania, la Unión Soviética) constituyeron también los de mayor brillo de su historia. Para entonces Italia había perdido algo de la creatividad que desplegara en la década del diez, aunque su industria continuó exhibiendo rasgos de solidez.

Pero es imposible desembarazarse de la política. La revolución rusa se había producido ya en 1917, pero sus políticas culturales fueron relativamente liberales, si cabe el término, durante buena parte de los años veinte, aunque hacia fines de la década Eisenstein y otros comenzaron a sufrir algunos dolores de cabeza. En Alemania, la República de Weimar concedió a sus artistas una total libertad, y el resultado fueron algunas de las obras mayores de Fritz Lang, Lubitsch, Pabst, Murnau, Paul Leni y otros. Si algún cineasta alemán decidió emigrar en esa época fue por estrictas razones económicas, no por motivos políticos. A Lubitsch le ofrecieron en Hollywood un suculento contrato y se fue, y lo mismo ocurrió con Paul Leni, otro emigrado cuya carrera norteamericana fue por desgracia muy corta: falleció en 1929.

En Italia, Mussolini había llegado al poder en 1922 tras la famosa marcha sobre Roma, pero la relativa decadencia del cine de su país en esos años no le debe ser imputada. La competencia de la producción norteamericana era imparable, y la producción se abroqueló en un conjunto de películas comerciales de cierto nivel técnico pero sin que resulte fácil encontrar en ellas a creadores de primera línea. En el haber del Duce corresponde poner, a lo sumo, su real interés por el cine. En 1932 creó el Festival de Venecia (que es actualmente el festival de cine más antiguo del mundo), y poco después comenzó la construcción de Cineccitá, un centro de producción que haría historia.

La situación del cine alemán fue mucho más grave. El ascenso de Hitler al poder, primero como canciller (30 de enero de 1933), luego como Führer absoluto de Alemania, empujó al exilio a los principales cineastas, muchos de ellos judíos, que fueron a enriquecer la producción hollywoodense. Autores como Billy Wilder y su hermano W. Lee, Edgar G. Ulmer, los hermanos Siodmak (Robert y Curt, este último mayoritariamente libretista, aunque también dirigió alguna cosa), Fred Zinnemann y otros; fotógrafos como Karl Freund, actores como Wilhelm Dieterle (que en Estados Unidos se convertiría en el director William Dieterle), el director teatral Max Reinhardt (que hizo algo de cine con Dieterle) y mucha otra gente eligió el camino del exilio. El caso más pintoresco es el de Fritz Lang, que tuvo que irse no porque los nazis lo odiaran sino porque lo querían.

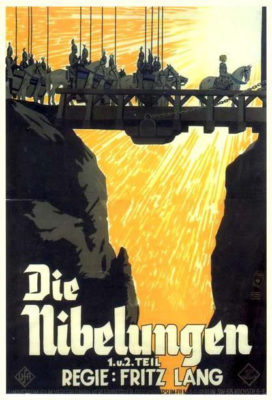

Es cierto que Lang había generado algunos enojos nazis con el subtítulo de su película M, el vampiro negro (1931), que anunciaba ominosamente “los asesinos están entre nosotros”. Algunos se sintieron aludidos, y acaso otros, más sutiles, pudieron entender su El testamento del doctor Mabuse (1932) como una metáfora contra el totalitarismo que se venía. Pero en términos generales a los nazis no les caía mal Lang: su obra maestra Los nibelungos era la gran epopeya cinematográfica de la raza aria, y su Metrópolis (1927), con su condena de la revolución y su llamado a la cooperación entre las clases sociales no les resultaba antipática. Por otra parte, su esposa de entonces y habitual colibretista Thea von Harbou, de la que luego se divorciaría, terminó afiliándose al Partido.

Es cierto que Lang había generado algunos enojos nazis con el subtítulo de su película M, el vampiro negro (1931), que anunciaba ominosamente “los asesinos están entre nosotros”. Algunos se sintieron aludidos, y acaso otros, más sutiles, pudieron entender su El testamento del doctor Mabuse (1932) como una metáfora contra el totalitarismo que se venía. Pero en términos generales a los nazis no les caía mal Lang: su obra maestra Los nibelungos era la gran epopeya cinematográfica de la raza aria, y su Metrópolis (1927), con su condena de la revolución y su llamado a la cooperación entre las clases sociales no les resultaba antipática. Por otra parte, su esposa de entonces y habitual colibretista Thea von Harbou, de la que luego se divorciaría, terminó afiliándose al Partido.

Tras el ascenso de los nazis al poder, Joseph Goebbels, el Ministro de Propaganda de Hitler, le ofreció a Lang la dirección de la empresa UFA. El cineasta contestó algo así como que lo pensaría, y al poco tiempo se largó, primero a Francia (donde dirigió Liliom, en 1934) y luego a los Estados Unidos. Volvería a trabajar en Alemania recién a fines de los años cincuenta, con la bilogía El tigre Eschnapur (1958) y La tumba hindú (1959), y el reencuentro con un viejo amigo en su última película, Los mil ojos del doctor Mabuse (1960).

El único cineasta importante del período anterior que se quedó en Alemania fue Georg W. Pabst, quien había sido un socialdemócrata y un adaptador de Brecht (La ópera de dos centavos, 1931) en tiempos de la República de Weimar, y difícilmente comulgaba con la ideología nazi. Aparentemente, sus motivos para quedarse fueron más bien familiares: una madre enferma de la que al parecer nadie más podía ocuparse, y que no estaba en condiciones de viajar. De todos modos, Pabst hizo todo lo posible para mantenerse a distancia de los fastos propagandísticos del régimen. Es cierto que efectuó (probablemente no tuvo otro camino) alguna apología pública de Hitler, pero su cine  no exhibió esos entusiasmos, refugiándose en cosas como una adaptación del Quijote de Cervantes (1933) o una biografía del alquimista Paracelso (1943). Después de la guerra se empeñó en purgar sus eventuales pecados con un alegato contra el antisemitismo (El proceso, 1948), una película sobre los últimos días de Hitler (Der letzte Akt, 1955) y otra sobre el atentado en el que oficiales de la Wehrmacht intentaron librarse del Führer (Es geschag am 20 juli, 1955).

no exhibió esos entusiasmos, refugiándose en cosas como una adaptación del Quijote de Cervantes (1933) o una biografía del alquimista Paracelso (1943). Después de la guerra se empeñó en purgar sus eventuales pecados con un alegato contra el antisemitismo (El proceso, 1948), una película sobre los últimos días de Hitler (Der letzte Akt, 1955) y otra sobre el atentado en el que oficiales de la Wehrmacht intentaron librarse del Führer (Es geschag am 20 juli, 1955).

Para entonces Goebbels, que sabía bastante de cine, se preguntaba con cierto fastidio: “¿Por qué no podemos tener nuestro Acorazado Potemkin?”. Lo cierto es que nunca lo tuvo en el cine de ficción. Su propaganda tuvo que refugiarse en cosas como El joven hitleriano Quex (1933) de Hans Steinhoff o la antisemita El judío Suss (1940) de Veit Harlan. Si hubo un Eisenstein en el cine nazi fue Leni Riefenstahl en el terreno del documental: El triunfo de la voluntad (1934) y Olimpíada (1936), son dos obras maestras. Las feministas suelen ponerse un poco nerviosas cuando se les recuerda que la directora más talentosa de la historia del cine solía hacer flamear una esvástica. Falta contar qué estaban haciendo al mismo tiempo Mussolini y Stalin, pero esa es otra nota.